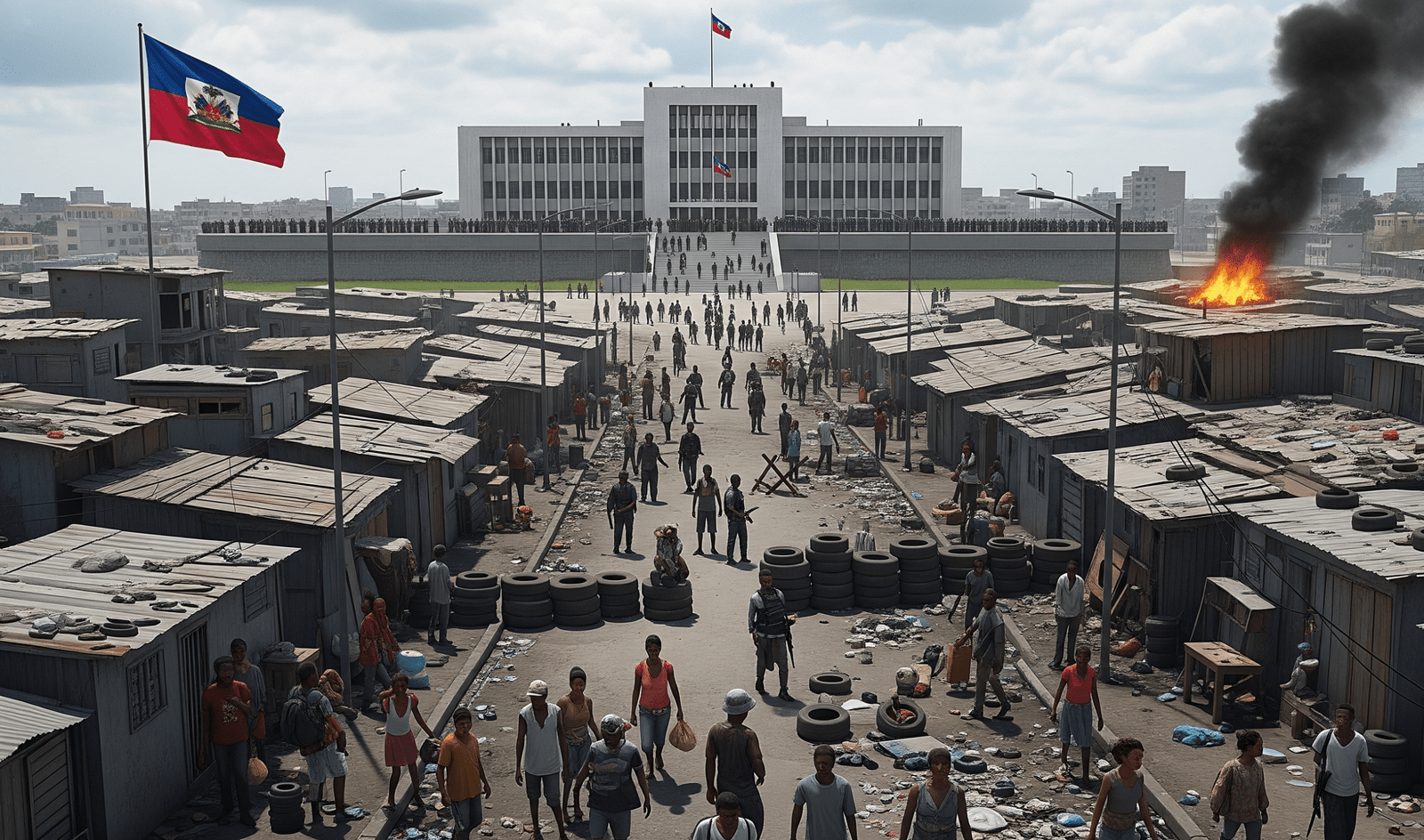

Haïti traverse une crise sécuritaire sans précédent, marquée par la montée des gangs armés, des déplacements massifs de population et une paralysie institutionnelle. Au cœur de cette crise se trouve un facteur souvent négligé : la centralisation excessive du pouvoir à Port-au-Prince, qui rend tout le pays vulnérable aux troubles de la capitale.

En fait, la centralisation du pouvoir en Haïti est ancrée dans son architecture politico-administrative. Le Décret portant sur l’Organisation de l’Administration Centrale de l’État stipule que l’Administration Publique Nationale est structurée autour d’organes centraux, avec une faible déconcentration vers les collectivités territoriales. Bien que la Constitution de 1987 ait introduit des principes de décentralisation, leur mise en œuvre reste limitée, faute de ressources et de volonté politique.

Selon Bobb Rousseau, PhD, la majorité des fonctions politiques, économiques et administratives sont concentrées à Port-au-Prince. Ainsi, tout trouble dans la capitale affecte l’ensemble du pays, même si les violences sont géographiquement limitées. Cette concentration crée une dépendance nationale à une ville gangrenée par l’insécurité, où les gangs contrôlent des quartiers entiers, paralysant les services publics et les infrastructures.

Aussi, faut-il signaler que les dirigeants haïtiens ont historiquement favorisé une gouvernance centralisée, souvent pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Cette stratégie se manifeste par le refus de transférer des compétences aux collectivités locales, l’absence de planification territoriale équilibrée, et la concentration des investissements publics dans la capitale. Cette “folie du pouvoir”, comme la qualifie Thélus Jean François, empêche toute transformation durable du pays.

Et, cela n’est pas sans conséquence sur les autres régions du pays. Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a recensé 13 massacres et attaques arméesmajeures entre avril 2024 et mars 2025, touchant des communes comme Gressier, Carrefour, Gros Morne et Wharf Jérémie. Ces violences, bien que réparties sur le territoire, sont souvent liées à des dynamiques de pouvoir centralisé, où les groupes armés cherchent à influencer ou à s’opposer à l’État absent ou complice.

La crise actuelle révèle l’urgence de décentraliser véritablement l’État haïtien. Cela implique :

- Le renforcement des collectivités territoriales avec des budgets et des compétences claires.

- La relocalisation de certaines institutions publiques hors de Port-au-Prince.

- L’investissement dans les infrastructures régionales (routes, hôpitaux, écoles).

- La promotion d’un développement économique local pour réduire la dépendance à la capitale.

Bref, l’insécurité en Haïti n’est pas seulement le fruit de la violence des gangs, mais aussi d’un modèle de gouvernance centralisé qui rend le pays vulnérable. Pour sortir de cette spirale, Haïti doit repenser son organisation territoriale, en valorisant ses régions et en redonnant du pouvoir aux collectivités locales. La sécurité nationale passe par une décentralisation effective, seule capable de restaurer la confiance, la stabilité et le développement.