Plus qu’un humoriste, Languichatte Debordus, le personnage mythique créé par Théodore Beaubrun, fut un visionnaire. Ses blagues, enveloppées de rires, décrivaient déjà les difficultés d’un peuple qui, un demi-siècle plus tard, affronte encore les mêmes tourments.

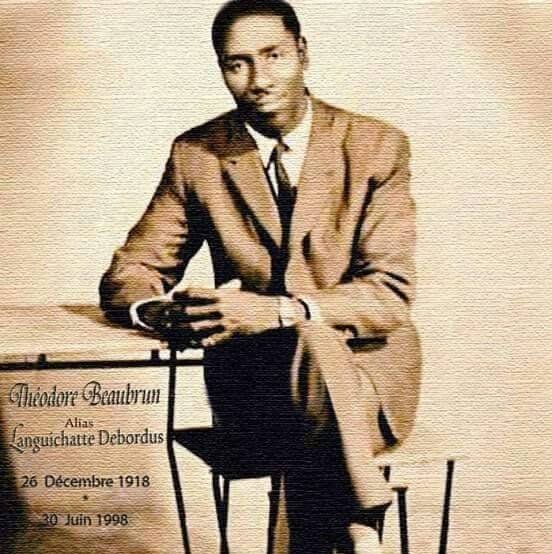

Né le 26 décembre 1918 et mort le 30 juin 1998, Théodore Beaubrun a donné vie à Languichatte dans les années 1940. Très vite, le personnage a séduit les foules par sa manière de traduire en créole les réalités du quotidien haïtien. À la radio, sur scène ou dans ses enregistrements, Languichatte devenait la voix du peuple, exprimant ses frustrations, ses joies et ses contradictions.

« Pito nou lèd nou la », lançait-il avec ironie, rappelant qu’au-delà des apparences, l’essentiel restait la survie. Une formule encore en usage aujourd’hui, preuve de la pertinence intemporelle de son humour. Dans les années 1960, il plaisantait sur la faim : « M pa grangou, se vant mwen k ap sonnen ». Une réplique qui résonne tragiquement en 2025, alors que l’explosion des prix alimentaires plonge des milliers de familles dans l’insécurité. Autre formule restée célèbre : « Lavi chè, men nou plis chè pase lavi ». Hier, c’était une pique contre l’inflation ; aujourd’hui, c’est presque un slogan national dans un pays où la hausse des prix dépasse les 40 % et où les ménages jonglent entre survie et dignité.

Languichatte incarnait aussi le système D haïtien, cette capacité à se débrouiller malgré tout. Ses répliques pleines d’astuces illustraient un peuple contraint d’inventer des solutions hors du cadre formel. Avec son humour, il valorisait cette débrouillardise qui demeure, en 2025, le moteur de l’économie informelle. Mais derrière la caricature se cachait un message plus profond : Languichatte ne se contentait pas de divertir ; il dénonçait les inégalités, révélait les absurdités d’un système incapable d’assurer stabilité et justice, et rappelait que le peuple voyait clair dans ses malheurs.

Un demi-siècle plus tard, les mêmes réalités continuent de pousser la jeunesse haïtienne vers l’exil. Le chômage de masse, l’inflation galopante et l’instabilité chronique, qui nourrissaient hier les traits d’humour de Languichatte, sont devenus aujourd’hui des motifs de départ. Canada, États-Unis, Chili : ces destinations représentent l’espoir d’un avenir meilleur pour des milliers de jeunes contraints de quitter leur terre natale. Là où l’humoriste tournait en dérision la débrouillardise locale, une nouvelle génération cultive désormais une débrouillardise internationale, prête à franchir les frontières et à prendre tous les risques pour échapper à une réalité nationale qui, malgré le temps, demeure inchangée. On pourrait dire que ses sketchs furent une chronique anticipée de la migration haïtienne : « survivre malgré tout » reste la philosophie d’une génération contrainte de chercher un avenir ailleurs.

En 2025, ses répliques circulent encore, sur YouTube ou dans la bouche de jeunes humoristes. Elles résonnent comme des archives sociales, un témoignage qui lie passé et présent. Mais au-delà du rire, Languichatte nous laisse une mise en garde : si nous continuons à rire de nos malheurs sans transformer ce rire en action, l’histoire se répétera.

La jeunesse haïtienne, tentée par l’exil, doit se rappeler que l’humour de Languichatte n’était pas seulement un divertissement, mais un cri prophétique. Rire ne suffit plus. Il faut bâtir, s’organiser et transformer l’indignation en changement. Sans cela, le rire de Languichatte restera, à jamais, celui d’un peuple qui endure sans jamais rompre le cycle.

En effet, un hommage s’impose à Théodore Beaubrun, à travers son personnage immortel, et à sa famille qui a préservé cette mémoire vivante. Merci à eux d’avoir offert à Haïti non seulement un maître du rire, mais aussi un témoin intemporel de nos luttes et de notre résilience.