Le 10 septembre 2025, au cœur de l’Utah Valley University, une seule balle a fauché la vie de Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA et figure majeure du mouvement conservateur américain. Il a été abattu alors qu’il échangeait paisiblement avec des étudiants dans le cadre de sa tournée « American Comeback Tour ».

Qualifié d’« assassinat politique » par le gouverneur de l’Utah, cet acte a été commis par un tireur en tenue sombre qui a ouvert le feu depuis un bâtiment voisin, atteignant Kirk en plein cou. Transporté d’urgence à l’hôpital, il n’a pas survécu, malgré les efforts des médecins.

Charlie Kirk n’était pas seulement un militant ; il était un père de famille. Marié à Erika Frantzve, ancienne Miss Arizona USA, il laisse derrière lui deux jeunes enfants : une fille de trois ans et un garçon d’à peine un an. Derrière la voix forte du débatteur public se trouvait un époux et un père dont la vie a été brutalement arrachée.

Cet événement nous confronte à une question fondamentale : que vaut une vie lorsqu’elle porte une opinion ? Certes, Kirk défendait des positions conservatrices affirmées – la défense des valeurs traditionnelles, l’opposition à l’idéologie « woke », la promotion du christianisme dans l’espace public – mais rien ne justifie qu’un individu meure pour ses convictions. Quel que soit le camp politique, la violence est l’arme des lâches, jamais celle du dialogue.

En Haïti, la violence politique n’est hélas pas une abstraction. De nombreuses figures qui luttaient pour la liberté d’expression ou la démocratie ont été assassinées. Parmi elles, deux noms restent gravés dans notre mémoire collective :

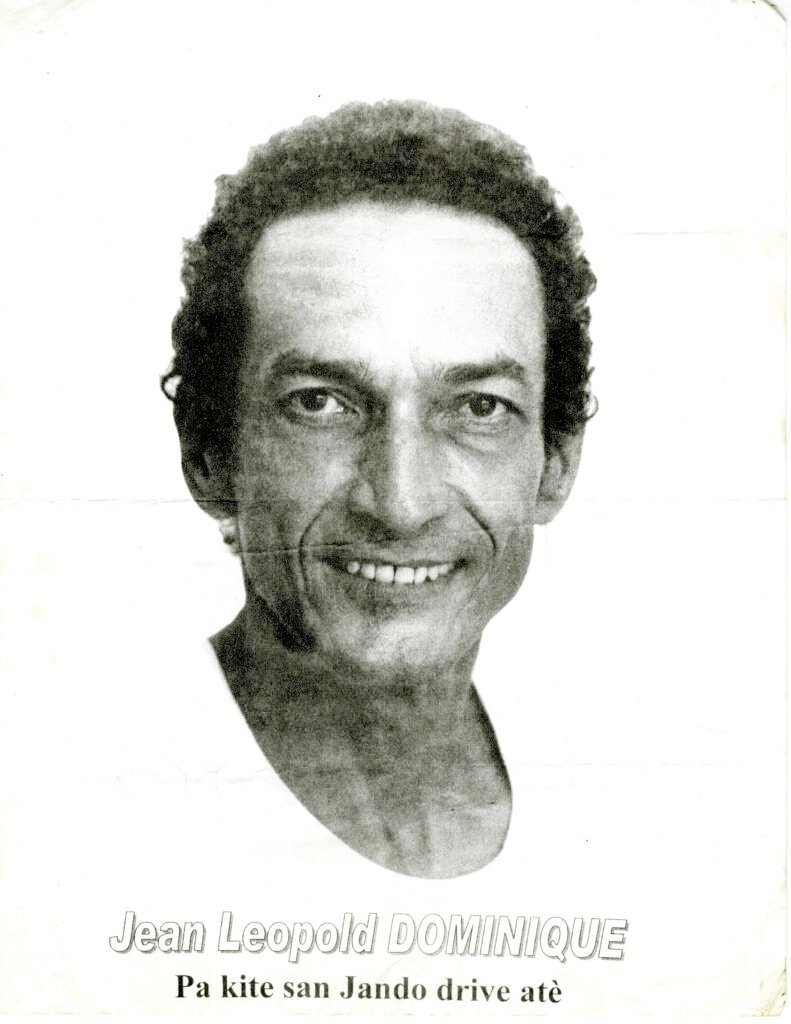

Jean-Léopold Dominique, journaliste, fondateur de Radio Haïti-Inter et ardent défenseur des droits humains, assassiné à Port-au-Prince le 3 avril 2000 en arrivant à son travail. Les responsables n’ont jamais été officiellement identifiés.

Yves Volel, avocat, militant et candidat à la présidence, fusillé par des policiers en civil le 13 octobre 1987, alors qu’il dénonçait l’arbitraire et exigeait la libération d’un prisonnier politique. Il laissait derrière lui une épouse, Rose-Marie, et six enfants.

Ces destins brisés ressemblent tragiquement à celui de Charlie Kirk, non par la nature de leurs opinions, mais par la conséquence inacceptable : un être humain réduit au silence par une balle plutôt que par un débat d’idées.

Pour les familles, il y a ceux qui restent, confrontés à l’indicible. En Haïti comme aux États-Unis, des veuves et des orphelins pleurent un mari et un père. Leur douleur nous interpelle sur le poids réel de nos paroles.

Pour la démocratie, la violence est un poison qui paralyse le débat et mine la confiance. Quand un point de vue devient une cible, c’est l’ensemble de notre cohésion sociale qui est menacée.

Pour notre humanité, chaque vie mérite le respect, quelles que soient les convictions. Tuer un homme parce qu’il pense différemment, c’est insulter l’humanité tout entière.

La mort de Charlie Kirk nous rappelle que, dans un monde toujours plus polarisé, la violence politique n’épargne personne. Elle nous impose le devoir de sauvegarder le droit à la parole, même lorsqu’elle dérange. En Haïti, les noms de Jean-Léopold Dominique et d’Yves Volel continuent de résonner comme des appels à ne jamais céder à la peur ni à la violence.

Face à la douleur, une seule voie est possible : faire le choix du dialogue, de l’écoute et du renoncement à la vengeance. C’est en honorant cette voie que nous affirmons notre humanité. Pour Charlie, pour les familles haïtiennes, pour nous tous.

Que la lutte pour la liberté de pensée continue. Merci, Charlie Kirk. Merci, Jean Dominique. Merci, Yves Volel.